— Да, мы действительно отличаемся от других регионов Дальнего Востока, но лишь как единственный регион, где фтизиатрическая практика тесно связана с наукой.

— А каковы итоги года в цифрах? Количество больных выросло?

— Пока подведены предварительные данные. Заболеваемость туберкулезом сохранилась на уровне 2012 года, хотя мы прогнозировали повышение, так как с 2012 года введено ежегодное ФЛГ-обследование населения старше 15 лет, а до этого было раз в два года.

Также надеемся на повышение частоты ФЛГ-обследований ранее неохваченных слоев населения — неработающих, пенсионеров, не имеющих постоянного места жительства, то есть лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом. Для этого первичное звено, участковые врачи и медицинские сестры обязаны знать и контролировать население своих участков, проводить подворные обходы. Опыт других регионов, перешедших на ежегодное ФЛГ-обследование всего населения, показывает, что только через три-пять лет начинает снижаться число новых случаев заболевания туберкулезом.

— Помнится, в минувшем году в республике состоялась межрегиональная конференция, на которой были представители ВОЗ, Минздрава России, руководители и ведущие сотрудники федеральных НИИ туберкулеза и противотуберкулезных учреждений других регионов. Обычно такие мероприятия проводятся там, где имеются определенные успехи.

— Выбор Якутии как площадки для проведения межрегионального форума обусловлен тем, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике остается стабильной. Это результат комплекса мероприятий, проведенных противотуберкулезной службой при сильной поддержке со стороны республиканских властей, а также научной и медицинской общественности.

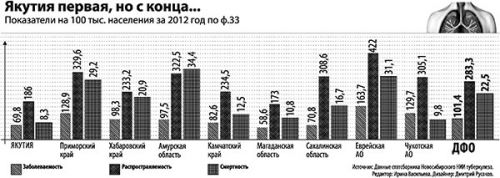

В Якутии показатель заболеваемости и распространенности в 1,5 раза, бациллярности в 1,4, смертности в 2,8 раза ниже, чем в целом по ДФО. Активное участие наших коллег из ведущих научных учреждений страны также свидетельствует о признании уровня исследований НПЦ и желании к сотрудничеству. В результате мы наметили перспективные планы по научным исследованиям, подготовке научных кадров, практической работе, которые уже претворяются в жизнь.

— Давайте расскажем о достижениях якутских фтизиатров, восстановим статус-кво…

— Иного выхода нет. В нашем центре работают пять докторов и двенадцать кандидатов медицинских наук. Мы выполняем научно-исследовательские работы по заданию Минздрава республики, Государственного комитета по инновационной политике и науке. За три последних года подготовили девять методических рекомендаций и пособий для врачей и восемь информационных писем. Основываясь на результатах наших научных исследований, издано четыре приказа Минздрава РС(Я). Также научный опыт используется в обучении и работе не только противотуберкулезной службы, но и специалистов общей лечебной сети. За этот период мы опубликовали 196 научных статей и тезисов, треть которых печаталась в рецензируемых журналах из перечня ВАК России.

Получили четыре патента РФ по способам лечения туберкулеза, что в период повсеместного внедрения стандартов в медицине говорит о неординарном мышлении и творческом уме наших ученых.

— Патенты? Вот о них, пожалуйста, поподробнее…

— Активными изобретателями у нас по-прежнему остаются врачи-хирурги. Самое свежее из открытий — разработка метода создания необходимого коллапса легкого при значительных разрушениях легочной ткани при туберкулезе и других нагноительных процессах.

Фтизиатры-лечебники также ищут новые способы и методики вспомогательной терапии. Одно из последних их изобретений — применение во фтизиатрии протеина кедра, получаемого при переработке масла из кедровых орехов. Напиток с обогащенным белковым содержимым улучшает переносимость химиопрепаратов, восполняет дефицит белка, уменьшает признаки туберкулезной интоксикации у больных.

А врачи-бактериологи запатентовали исследования усниновой кислоты, содержащейся в лишайниках рода Кладония (известных у нас как ягель). Эта кислота в определенной концентрации убивает и задерживает рост микобактерий туберкулеза и других патогенных микроорганизмов.

— Какое место работа якутских ученых занимает в российской фтизиатрической науке?

— Мы не отстаем, о чем свидетельствует факт, что наших ученых приглашают выступать с докладами на научных конференциях, симпозиумах, съездах федерального уровня. В минувшем году мы участвовали в таких крупных форумах России, как XXIII Национальный конгресс по болезням органов дыхания, Конгресс Российской ассоциации радиологов, II Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров России, в межрегиональных конференциях во Владивостоке, Омске, Кемерево, Свердловске.

Ни одно крупное научное медицинское мероприятие в нашей республике не проходит без нашего участия. Это I съезд терапевтов Республики Саха (Якутия), IV конгресс «Экология и здоровье человека на Севере» и другие.

— Вы говорили, что начали выходить и на международный уровень.

— Да, в настоящее время уровень и результаты научных исследований дают нам возможность общаться с коллегами из зарубежных научных сообществ. Выступали с докладами в Лондоне, Париже на международных конференциях по туберкулезу, в Фербенксе на международном Конгрессе по циркумполярной медицине в рамках программы работы Северного Форума.

Недавно при поддержке Бизнес-школы Технопарка Якутии с группой других ученых стажировались в сфере биотехнологий в компании «Baybio» (США) и Технопарке Гонконга.

— А что, в мире так же остро стоит проблема туберкулеза?

— По данным ВОЗ (2010), в мире 80% бремени туберкулеза несут 22 страны. Наиболее страдают такие великие державы, как Индия, Китай, замыкают Камбоджа и Афганистан, в основном страны Африки, Азии. Очень печально, что Россия тоже входит в этот список. Поэтому Правительство России уделяет очень большое внимание проблеме туберкулеза. Определены индикаторы, которые должны быть выполнены к 2018 году, тем самым у страны будет возможность покинуть этот негативный список.

Во всем мире сейчас набирает развитие новое направление — молекулярная эпидемиология, в том числе и в отношении туберкулеза. Нам очень важен мировой и российский опыт, так как при поддержке Госкомитета по инновационной политике и науке РС(Я) совместно с Институтом эпидемиологии и микробиологии СО РАМН с 2012 года начато изучение молекулярно-генетического разнообразия микобактерий туберкулеза, циркулирующих в нашем регионе. Надо отметить, что это начинание уже вызывает интерес исследователей России и мировых сообществ, так как до настоящего времени Дальний Восток и Крайний Север России оставались белыми пятнами. В перспективе результаты молекулярно-генетических исследований должны вывести здравоохранение на качественно другой уровень, на персонализированную медицину, это медицина будущего. Хотелось бы продолжить исследование, но на это нужны финансовые ресурсы, поэтому мы стараемся участвовать в конкурсах, получать гранты.