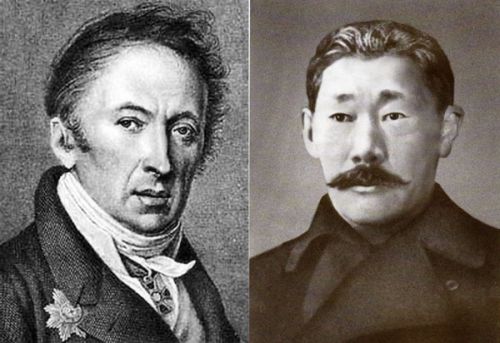

Карамзин и Кулаковский

Насколько важно в юношеском возрасте изучать лучшие труды по истории своего

Отечества, показывает пример классика якутской литературы А. Е. Кулаковского. Воспитание историей является важнейшим этапом гражданского становления личности. Понимание глубинных процессов формирования этносознания своего народа позволяет такому исследователю определить его историческое предназначение, а воспринятые прогрессивные идеи — применить в качестве инструментов совершенствования компонентов складывающейся национальной идентичности.

Будучи учащимся Якутского реального училища (1891–1897 годы), Алексей Кулаковский знакомится с работами первого официального российского историографа Николая Карамзина. Об этом говорит «реферат об «Истории государства Российского» Карамзина», обнаруженный среди прочих его ученических сочинений. Учеными-биографами А. Е. Кулаковского было отмечено, что учащийся «превыше всего ценил объективность и чувство патриотизма историка, которые и для самого Кулаковского были путеводными».

Ко времени учебы Кулаковского в реальном училище российская историческая наука обогатилась трудами В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, С. М. Соловьёва, Н. И. Костомарова. Но для изучения преподавательским составом была выбрана именно «История государства Российского» Николая Карамзина, что сыграло важную роль в формировании мировоззрения молодого Кулаковского.

Сочинение Карамзина инстинктивно возлюбил А. С. Пушкин, восторженно принял В. Г. Белинский. Последний так диагностировал язык письма многотомника: «Слог его не исторический: это скорее слог поэмы, писанной мерною прозою, поэмы, тип которой принадлежит XVIII веку». «История» Карамзина — это истинный образец превосходного исторического труда, созданного с применением высокохудожественных литературных приемов. Таковы творческий почерк и непревзойденный до сего дня метод Карамзина.

Соотнесем время: 19‑летний А. С. Пушкин, а после и находившийся в юном возрасте А. Е. Кулаковский спустя более полувека

изучают главный труд Карамзина. В те годы взрослели быстро. Гений русской поэзии, будучи больным, в феврале 1818 г. прочел только что увидевшие свет первые тома «Истории» «с жадностию и со вниманием» в своей постеле. Поэт с легкостью провидца определил автору подобающее рангу высокое место в российской историографии: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Таких восторженных эпитетов он не удостоил ни одно другое научное сочинение.

«В “Истории государства Российского” Карамзиным проведена та мысль, что государство до тех пор будет благоденствовать, пока будет в нем единодержавие, — пишет Алексей Кулаковский. — Согласно с этой идеей “История государства Российского” разделена на такие периоды, которые резко отличаются друг от друга образом правления и состоянием самой России в зависимости от образа правления…»

Кулаковский здесь употребляет термин «единодержавие». Случайно ли это? Ответить на данный вопрос пока сложно. Имеющий давнюю историософскую традицию, терминологический спор вращается вокруг логической дефиниции «не всякий единодержец самодержавен, но всякий самодержец единодержавен». Пожалуй, лексикограф В. И. Даль делает важное допущение: «Единодержавный может однако же означать и ограничен».

Сам же Карамзин в предисловии к своего труду, датируемом 7 декабря 1815 года, говорил о «правилах мудрого самодержавия», а не «единодержавия». В находившейся под негласным запретом почти два столетия «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», подготовленной специально для Александра I в 1811 году, историограф утверждает: «Самодержавие есть палладиум России…», то есть высочайшая святыня, как у древних греков и римлян. Первое издание этой работы Карамзина, отвечающее современным научным требованиям, состоялось только в 1988 г.

“О любви к отечеству”

«История государства Российского” представляет собою одну из самых важных основ русского самосознания… Это не простой плод усилий кропотливого ученого, а подвиг гражданина, глубоко любящего свое отечество», — отмечает Кулаковский.

Невозможно изучать историю России по Карамзину и на каком-то этапе не ощутить, что вслед за ним происходит кристаллизация твоей мировоззренческой позиции. Метод величественного летописания построения государственности на Руси Н. М. Карамзина рано или поздно вовлечет исследователя в процесс создания основ персональной системы миропонимания. Так, по всей видимости, случилось и с А. Е. Кулаковским.

«Третье достоинство “Истории” Карамзина — это чувство патриотизма, всюду проникающее в ее повествование. Везде он отзывается с любовью о родине, — отмечает Алексей Кулаковский. — Об этой любви он говорит, что мы должны любить свое отечество потому, что с его судьбой тесно связана наша собственная, и эту мысль он подробно развил в своем рассуждении “О любви к Отечеству”.

Карамзин, будучи сам человеком строго нравственным, все рассматривал с нравственной точки зрения. Он говорит, что история должна принести пользу не только практическую, но и моральную. Потому он в своей “Истории” является как бы нравственным судьею веков».

Н. М. Карамзин предполагал, что будет понят не всеми своими современниками и большей частью либерально настроенной интеллигенции, декабристами. Поэтому он подсказывал им причины, по которым стоит внимательнее отнестись к его дарованию: «Искусное повествование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль — дар: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено». Тем и отличается «История…» Карамзина от предыдущих и последующих подобных сочинений — глубиной мыслей, рожденных размышлениями над «сухими хартиями древности».

При всем этом Н. М. Карамзин более требователен к «добрым россиянам», которые, по его мнению, в отличие от иностранцев обязаны при изучении «дела и судьбы наших предков» иметь «более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному».

200 лет спустя

Удивительным образом размышления двухсотлетней давности и споры вокруг историографических опытов создателя «Истории…» проецируются и на общественную мысль современной России. Приоритеты системных ценностей Н. М. Карамзина — любовь и желание благоденствия своему Отечеству, «правила мудрого самодержавия и святой веры» находят отклик у россиян. Постепенно формируется запрос на применение части воззрений историографа как идеологической основы национальной идеи вкупе с идеей патриотизма. «Но патриотизм не должен ослеплять нас, любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть…» — преду-преждал нас Карамзин в 1802 году в статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», опубликованной в «Вестнике Европы».

В «Историческом похвальном слове Карамзину» академика Петербургской академии наук М. Н. Погодина, идейного последователя и современника историографа, говорится о Карамзине как о явлении: «Мертвое оживилось, холодное согрелось, чужое отсечено, недостающее найдено, искусственность заменилась природой».

«История государства Российского» как главный труд историографа имеет гипнотическое воздействие на многие поколения читателей. Не обошло оно стороной и молодого А. Е. Кулаковского. Пожалуй, мало таких примеров, когда историческое исследование дает пытливым умам столь обширную пищу для развития, личностного самоопределения, самочувствования на различных этапах жизненного пути. В этом и есть главный смысл обращения россиян к Карамзину-гражданину в XXI веке.