Мог остаться, но пошел

В первые годы Великой Отечественной войны в действующую Красную Армию брали всех, кто мог по состоянию здоровья принять участие в боевых действиях, за исключением специалистов, без которых не может обойтись военная промышленность. Но в конце 1943 года вышло постановление Совнаркома СССР за подписью И.В. Сталина не отправлять на фронт представителей малых народов Севера из мест их исконного проживания. К этому времени стало ясно, что мы можем одолеть врага и без участия коренных этносов, численность которых невелика. К тому же в стране не было развито звероводческое хозяйство. Пушным же промыслом испокон веков занимались в основном народы Севера. А пушнина нужна была для торговли с капиталистическими странами, оказавшими нам поддержку в войне с фашизмом. Потому северянам было вменено в обязанность обеспечивать страну мягким золотом — пушниной.

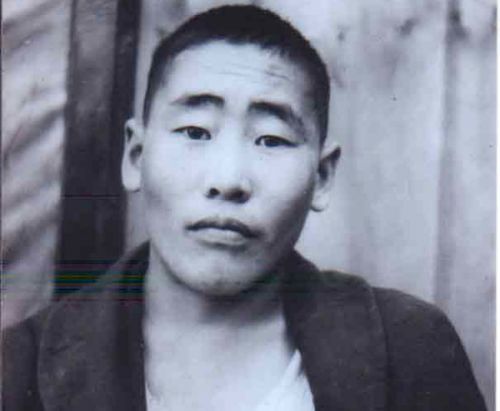

Узнав об этом решении, молодые северяне, в том числе мои земляки ламунхинские эвены, обучавшиеся в учебных заведениях Якутска, уехали в родные края, чтобы стать охотниками. Лишь мой старший брат Николай Афанасьевич Кейметинов, в то время студент первого курса Якутского педучилища (техникума), решил остаться в городе и продолжить учебу. По свидетельству одного из его друзей-сверстников, вернувшихся в родное село, на их предложение уехать с ними на малую родину Николай ответил: «Ну что ж, призовут в армию, пойду воевать». А ведь он мог вернуться домой, и никто бы его не осудил. Забегая вперед, скажу, что уже после войны молодые люди, вернувшиеся в родное село, стеснялись своего поступка тех лет.

От Белгорода до Вены

В ноябре 1944 года Николая Кейметинова призвали в Красную Армию и отправили на запад страны. Курсы военной подготовки он прошел в недавно освобожденном от оккупации Белгороде. Об этом он писал в своих письмах, адресованных или старшему брату Никифору Афанасьевичу, работавшему в то время учителем, или дяде по материнской линии Христофору Дмитриевичу Кривошапкину, так как родители наши были неграмотными. По рассказам старших, он очень скучал по родителям и многочисленным братьям и сестрам, с особой заботой расспрашивал о самой младшей в то время сестренке Тамаре, родившейся за год до его отъезда на учебу в Якутск.

В одном из писем дядя Николай писал, что его часть находится недалеко от Вены и рано утром 13 апреля 1945 года должно начаться наступление с целью освобождения города от врага. Но через несколько дней сообщил, что получил тяжелое ранение в левое плечо и лечится в госпитале №3809. О тяжести ранения говорит то, что он вернулся в родной Себян весной 1946-го, то есть почти через год после ранения и окончания войны на Западе. В письмах из госпиталя он не жаловался, утверждал, что рана уже заживает, правда, не так быстро, как бы хотелось. Это, конечно, было продиктовано его стремлением успокоить нас, особенно родителей.

Однажды, то ли в марте, то ли в апреле 1946 года, когда мы ужинали в семье старшего брата Никифора Афанасьевича, вбежал человек в дорожной меховой одежде и радостно сообщил: «Я привез человека из Берлина!» Это был один из сверстников Николая Федор Кривошапкин. Ничего больше не сказав, он быстро выбежал. По его радостному голосу мы догадались, о ком идет речь. Выйдя вслед за ним на улицу, видим, что по дороге в упряжке едет человек, не очень ловко управляющий оленями. Было видно, что ранение в левое плечо сильно затрудняет его действия.

Николай Афанасьевич после возвращения с фронта прожил недолго. В октябре 1947 года в возрасте 23 лет он скончался от раны коленной чашечки, полученной при оказании помощи оленеводам во время подсчета оленей. Он выехал тогда как представитель колхоза. К сожалению, земляки не уберегли его. Зная, что он не может нормально пользоваться топором из-за раны, они вполне могли бы посоветовать ему не участвовать в хозяйственных работах.

Вспомнить всех

Николай не рассказывал о своем участии в боевых сражениях. Лишь однажды в День Победы 1946 года видел его в солдатской форме с двумя медалями на груди. Больше мне не пришлось их видеть. Видимо, старшие родственники, соблюдая древнюю традицию предков класть личные вещи умершего с ним в гроб, так же поступили с его наградами. Наших родителей в то время в селе уже не было. Они еще в начале октября выехали на пушной промысел и узнали о смерти сына позже.

Наш Николай Кейметинов, видимо, был единственным из числа ламунхинских эвенов, кто воевал за освобождение Вены 13 апреля 1945 года. Он до сих пор пользуется большим уважением жителей села Себян-Кюель.

20 лет назад в Кобяйском районе я увидел книгу о кобяйцах- участниках войны, вышедшую к 50-летию Победы. Но в ней не нашел ни одного участника из сел Себян-Кюель и Сегян-Кюель. Так же было и в Эвено-Бытантайском, бывшем Саккырырском районе. Я тогда сказал руководителям районов тех лет, что это очень некрасиво. Они оправдывались, что перечислили лишь тех, кто непосредственно ушел на фронт именно из этих районов. Это правильно, когда отчитывались о количестве мобилизованных из этих районов. А в послевоенное и наше время нужно вспоминать всех участников войны независимо от того, откуда они были призваны.

В бывших Ламунхинском и Кировском наслегах в послевоенное время жили, например, около 20 участников войны, которые были призваны из разных районов страны. Было бы неплохо, если бы о них написали знающие их люди или школьные следопыты. Список этих участников войны имеется в книге К.Н. Гурьева, П.П. Захарова, А.А. Алексеева на якутском языке «Торообут туолбэ», Якутск, 1999 г.

— Василий КЕЙМЕТИНОВ,

Почетный гражданин Кобяйского улуса.