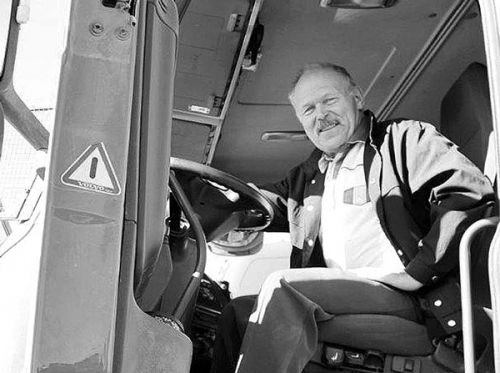

Знакомьтесь, ныне пенсионер, отдавший без малого 35 лет своей жизни работе в системе ПНО "Якуталмаз", а впоследствии в "АЛРОСА", водитель старейшего предприятия "Алмаздортранса" Владимир Оверченко. При первой встрече с ним даже не подумаешь, что герой этого материала отметил недавно свой семидесятилетний юбилей. И приходится только удивляться, как это удалось органично совмещать и достигать значительных высот в работе, спорте и общественной деятельности. Впрочем, обо всём по порядку.

Это сейчас Владимир Иванович не мыслит своей жизни без Севера, а тогда, в июне 1969-го, для него Якутия была только географическим названием, и ехал он сюда с определённой опаской. Его рождение совпало с освобождением родной Украины от гитлеровских захватчиков. А затем была и безотцовщина, трудное послевоенное детство в селе Малая Ольшанка, что на Киевщине. Отслужив срочную в армии, он возвращается домой, но не видит там для себя особых перспектив. Судьбе было угодно свести его с односельчанином по фамилии Мельник. Последний, отработав в Ленске и выйдя там на пенсию, вернулся в Малую Ольшанку. Он и посоветовал стоящему на перепутье Володе отправиться на Север.

Первые шаги на трудовом поприще были сделаны на предприятии, определившем всю дальнейшую судьбу Владимира Ивановича – в Ленской автобазе "Алмаздортранса". Здесь с "МАЗ-504" четвёртой автоколонны он и начал покорять северные трассы. Круглогодовая дорога к тому времени была отсыпана только до Чернышевского. Там велось интенсивное строительство плотины, требовались тонны цемента, и первый рейс седельного тягача водителя Оверченко был сделан именно туда. Когда в колонну пришла очередная партия "КрАЗов", один из которых доверили Владимиру Оверченко, он отладил его подобно часовому механизму и отработал на нём не один год. Данную марку не зря водители окрестили "людоедом". Об удобствах тогда приходилось только мечтать. В качестве сиденья выступал деревянный чурбак, на который укладывали телогрейку. Добавьте ещё отсутствие гидравлической системы на рулевом и получите первое впечатление о том, как работали водители в 60-70х годах прошлого столетия.

Да и в пути было несладко. Чего только стоили "Дунькины пупки" – пригорки, начинающиеся за первым автопунктом на тогдашнем зимнике до Айхала и Удачного, в 147 км от Мирного. А далее их количество только возрастало. Машины туда не шли, приходилось ехать в объезд по каменистым речкам.

– Идешь по ним на малой скорости, два колеса по диагонали опираются на валуны, а остальные висят в воздухе, – вспоминает Владимир Иванович. – И не дай Боже остановиться! Если рука дрогнула и машина заглохла, то дальше ты не тронешься, потому что машина скатывается и её заклинивает между этими камнями. А если это всё-таки случалось, то водителю приходилось порой ждать полдня, пока скопятся автомобили.

Тогда собирались и чекерились все тросы. Затем впрягались два автомобиля и тягой вытаскивали застрявшую машину. Да и аккумуляторы тогда были слабенькие, не все автомобили запускались со стартера. Возвращаешься с зимника обратно, подъезжаешь к Заре и думаешь: "Неужели здесь машины ходят!"

А на зимнике тогда – в начале 1970-х, – было не редкостью увидеть перевернутый прицеп с углём или цементом. Водители ехали на нервах.

Как только начиналась пробуксовка колёс, они сразу сбрасывали газ, чтобы достичь сцепки шасси с дорогой и продолжить путь. Обороты добавляли по наитию, иначе можно было и опрокинуться. И это в условиях густых туманов, которые держались по три месяца подряд!

Но эти "прелести" не смутили водителя Оверченко. Он чувствовал своеобразный азарт, преодолевая их. Он настолько сросся со своей машиной, любовно оборудовав её кабину, что увидев, как расстался с ней, вставая утром, облегчённо вздыхал: "Слава Богу, что это только сон!"

Тем не менее, он вынужден был пойти на это. Здесь, на Севере, он создал семью, появилось двое детей. И в 1977 году, когда они ещё были маленькими, жена поставила вопрос ребром: "Зачем мне твои рейсы, эти деньги? Если вдруг один из детей заболеет, то второго мне бросать одного или подкидывать соседям?"

И после долгих колебаний наш герой, живший тогда в частном доме, сделал свой выбор.

Он становится помощником начальника пятой автоколонны. А далее была работа контрольным механиком, параллельно с которой Владимир Иванович окончил Алданский политехникум по специальности "Эксплуатация автомобильных дорог".

В начале 1980-х он был назначен руководителем Ленского ДРП МУАДа. Работа пункта не ограничивалась круглогодовой дорогой, требовалась пробивка зимника до Пеледуя. Чтобы не упереться в скалу при пробивке дороги, были необходимы полёты на вертолёте с целью её трассирования. Попутно приходилось решать вопрос с выделением и отправкой на зимник "К-700", для его очистки от снега. Терпения хватило на три года, Владимир Оверченко охладел к администрированию и вернулся в родную автобазу.

И вновь привычная стихия, "КрАЗ-256" с прицепом, перевозка налива по зимникам на север.

И так до конца 1990-х, когда на предприятие пришли первые "Вольво". Наш герой был в числе первых, кто начал эксплуатацию данной марки и уходил в рейсы до выхода на пенсию в 2004 году. И ему было что с чем сравнить, оглядываясь в прошлое.

– Это вам не "людоед", – делится своими впечатлениями Владимир Иванович, – а машина, действительно созданная с заботой о людях.

На "Вольво" ты не вылезаешь из рейсов, только вовремя производи техобслуживание.

Работа водителя не из лёгких, и приходится искренне удивляться, как тогда, в начале 1970-х, у Владимира Ивановича хватало сил на то, что стало его второй жизненной высотой – занятия спортом. Тяга к нему была с детства.

– Я считаю, что моя судьба сложилась не совсем верно, – продолжает Владимир Иванович. – В деревне были чисто кустарные условия для занятия спортом. Я подростком тайком уезжал на попутках за 12 км в город и искал секции, тренера, чтобы тренироваться под его началом.

Но это было днём, когда на стадионе никого не было.

Дело сдвинулось с мёртвой точки в армии. Там Оверченко стал членом спортивной команды, которая приняла участие в межокружных соревнованиях. Фортуна была благосклонна к нашему герою, он стал мастером СССР по пожарно-прикладному спорту.

Проходя службу, он впервые познакомился с настольным теннисом, впоследствии ставшим, без всякого преувеличения, его страстью. Но этому суждено будет случиться уже в Якутии.

– В каждой школе, на предприятиях имелись столы, – вспоминает фанат настольного тенниса В. Оверченко. – Был он и у нас в автобазе. Играли в обеденный перерыв.

Толчком к росту мастерства послужила поездка в Оймяконский район на первенство республики среди промышленных групп. Тамошние спортсмены тренировались под руководством наставников, а гости из Ленска даже не знали разницы между подрезкой и топсом. Местные теннисисты относились к нашим со снисхождением, а потом, по просьбе ленчан, обучили их этим приёмам.

К 1990-м Владимир Оверченко становится перворазрядником и спортивным судьёй, участвующим как в районных, так и республиканских турнирах по настольному теннису. В 2005-м году он участвует в республиканском чемпионате на призы ФСО "Спартак" и становится лидером среди ветеранов, а через год обеспечивает объективное судейство на IV Спортивных играх РС (Я).

И ещё об одной высоте, которая покорилась нашему герою. Имя ей – активная жизненная позиция. Владимир Иванович никогда не боялся задавать неудобные для руководства вопросы и делал это в конструктивной форме. И, как следствие, они всегда находили практическое воплощение. Так, в начале 1980-х на конференции хозактива ПУ "Алмаздортранс" он поднял вопрос организации досуга работников управления, обратил внимание на усыпанный битым стеклом берег Лены и предложил уделить внимание вопросам спорта. Овчаренко был услышан: строящийся цех ремонта прицепов и ёмкостей перепрофилировали в спортзал "Олимп". В 2004-м году на конференции хозактива "АЛРОСА" он затронул вопросы, касающиеся условий работы водителей на зимниках, обустройства автопунктов. Они также нашли своё разрешение.

Социальная активность и высокие производственные показатели Владимира Оверченко стали решающими для его поощрение грамотами "АЛРОСА" и президента Якутии. Таков наш герой – передовик производства, спортсмен-долгожитель и просто неравнодушный человек.

«Вестник АЛРОСА»

№10 (219) октябрь 2014 г.